第17回 ■ バンダイ「S-RHF03 仮面ライダー カイザ&サイドバッシャー」再レビュー

2025年10月8日 更新

古物倉庫復帰第二弾は、2004年3月4日に一度レビューしたことがある商品の再レビューです。

当時のレビューは、通信速度やら通信量やら様々な問題で、小さく少ない画像とくっそ長い文章による構成で、今の基準だと非常に読みづらいものでした。

これを書いている2025年10月初旬現在、プレミアムバンダイにて「真骨彫製法 S.H.フィギュアーツ仮面ライダーカイザ」「S.H.フィギュアーツ

サイドバッシャー」の受注を巡って話題が盛り上がっている状況です。

それに関連付いて旧商品に対する注目も集まっていることもあって、どさくさに紛れて この機会に改めて撮影し直し&本文も書き直してみようと思い立ったわけです。

というわけで、今回は今から22年以上前に発売された「S-RHF03 仮面ライダー カイザ & サイドバッシャー」です。

来年5月、S.H.フィギュアーツ版が発売された際、その比較用にでもご活用頂ければ幸いです。

■S-RHF03 仮面ライダー カイザ&サイドバッシャー:

「仮面ライダー555」本放送当時の商品で、主力商品である「S-RHFシリーズ」の第三弾※。

メーカー:バンダイ(現・BANDAINAMCO)

発売日:2003年8月8日

価格:4,980円 (税込/当時)

※第一弾は「仮面ライダーファイズ&オートバジン」、第二弾は「仮面ライダーファイズ・アクセルフォーム」。

本商品は、カイザ&サイドバッシャー登場から発売までに結構な時間が空いたことで、当時話題になりました。

カイザ初登場が3月30日(第10話)、草加雅人初登場が4月20日(第13話)、そしてサイドバッシャー初登場が5月4日(第15話)。

それに対して、本商品の発売が8月上旬。

第一弾の「仮面ライダーファイズ&オートバジン」の発売が本編開始約二か月後の発売というのを考えると、確かに引っ張り過ぎな感があります。

8月といえばもう番組も後半に入っている頃で、まだクリスマス商戦まで間がありはするものの、非常にやきもきさせられたものです。

ハイエイジトイの受注生産に慣れている昨今だと三か月なんてあっという間という感覚ですが、これリアタイ当時のボーイズトイの話なんで、それで三か月というのは相当なもんですよ。

仮面ライダーカイザ関連の情報は、旧レビュー内容によると本放送開始直後にはもう存在が知られていたようで、サイドバッシャーもだいたい同時期に情報が広まりました。

当時は「仮面ライダーのバイクでサイドカー?!」という点が驚きポイントでして、それまでを振り返ってもキカイダーブラザースやメタルダー、スーパー戦隊の一部くらいしか該当がない状況でした(サイバリアンはなんか違うのであえて除外)。

しかも、それがオートバジンと同様に変型するという情報も出回りました。

ここからは少々うろ覚えなのですが、当時は「変型する」という情報だけが先行し、バトルモードの形状などは後から判明したような気がします。

しかし、その変型後のインパクトのでかさったら……まあ、後は語りますまいといったところです。

というわけで、本商品はその名の通り初のカイザ可動フィギュアなので本来そっちがメインなんですが、今回はあえてサイドバッシャーの方からスポットを当てて行きたいと思います。

なんでかっで? 考えるな感じろ!

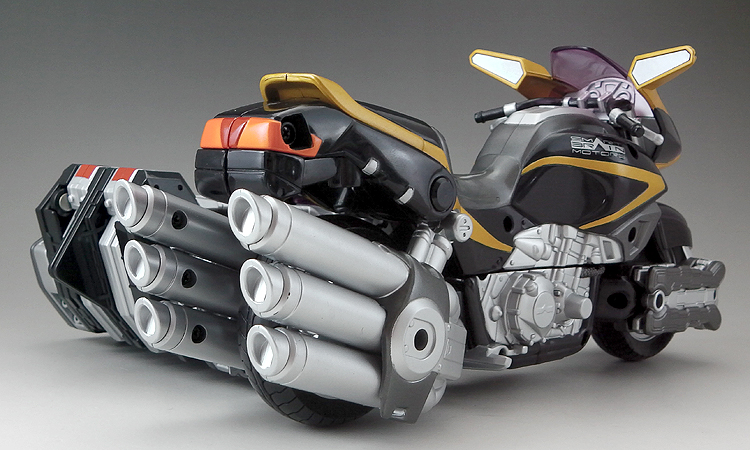

■S-RHF サイドバッシャー・ビークルモード:

全高1.17メートル、全長2.37メートル、全幅1.96メートル。

重量400〜425キロ(後者は装備重量)。

最高出力950馬力、最高時速360km/h。

スマートブレイン・モータースとスマートブレイン・テクノロジーが共同開発した、仮面ライダーカイザ専用可変型バリアブルビークル。

ベース車はホンダCB1300SF。

商品全長は約25センチ、最大幅約19.3センチ、全高約11.2センチ、全重約590グラム。

ニーラーシャトル(舟)のサイズは、全長は約22.7センチ、最大幅約11.5センチ(ジョイント折り畳み時)、全高約6.5センチ、全重約300グラム。

後述の通り、搭乗するカイザが当時のソフビサイズなので全体が大きめに造形されています。

本商品は、2003年8月発売から約9年後の2012年2月11日発売「S.I.C.極魂」版までは、唯一の変型可能なサイドバッシャーでした。

しかしその後も長い間再商品化は行われず、2023年2月「SO-DO CHRONICLE」版がプレミアムバンダイで受注販売されるまで、更に11年間待たなければなりませんでした。

これだけ聞くと「いやいや、そこそこ商品化されているのでは?」と思われるかもしれませんが、これらは全て「極魂」版と「SO-DO CHRONICLE」版のカイザがほぼ同時期に発売されていた為、いわば相方と合わせての同時企画なわけです。

実際はその間に「装着変身(2004年6月25日発売)」「(旧)S.H.フィギュアーツ(2011年9月17日発売)」が別途発売されており、これらの相方はとうとう最後まで発売されることはありませんでした。

一方、ファイズの方は旧フィギュアーツ版で可変式オートバジンが発売されています。

そして2025年9月13日、真骨彫カイザと共に「S.H.フィギュアーツ」版サイドバッシャーの発売が告知され、10月2日からはプレミアムバンダイにて受注が始まりました(2026年5月配送予定)。

これでようやく四回目の商品化で、しかも昨今の標準的なサイズの可動フィギュア対応の物としては実に23年ぶりになります。

……とまあ、まだ発売もされていない別商品の話はここまでにして。

この続きについては、最新のサイドバッシャー発売後のレビューでごにょごにょ。

サイドバッシャー・フロントビュ―。

先の通り、本商品はソフビサイズのカイザを搭乗させる都合、全体的に大型でかなりマッシブな造形となっています。

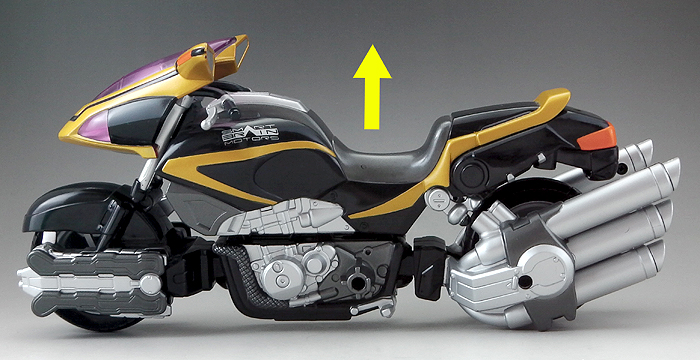

レフトサイドビュー。

ニーラーシャトル(舟)の大きさがよくわかります。

サイドのスマートブレインロゴは全てタンポ印刷。

ライトサイドビュー。

バイク本体を上下に分断するような切れ目は、変型時に回転する部分です。

リアビュー。

ブレーキランプやウィンカーランプは塗装で再現。

フロントカウルアップ。

サイドバッシャーは円錐型のライトにX字型のカウルが被さった形状という、非常に変わったフェイス構成になっています。

クリアパーツのヘッドライト内部にはちゃんとライトのモールドが施されています。

バイク本体と舟の接続は、二か所のシャフトで繋げられています。

これは舟の方から伸びていて、バイクの左側に差し込む形式です。

ニーラーシャトル(舟)は、一応シート部分にへこみが設けられていますが、脚を差し込むスペースはありません。

なので他の可動フィギュアを載せることは困難です。

棚に飾る際、備品を入れておくといった使い方が出来るかもしれません。

ハンドル周辺。

メーター類は造形のみで、プリントやシールなどはありません。

尚、タンク部分のスマートブレインロゴはタンポ印刷です。

なんとシールではありません。

サイドミラーは銀塗装です。

後述のS-RHFカイザを搭乗させた状態。

さすがに同一商品の片割れだけあって、ベストマッチです。

別角度から。

なんか余計なものが伸びている気がしますが、これについては後述します。

本編で運転したことがある縁で、真骨彫製法・仮面ライダーファイズとの比較。

実際はまだちょっとバイクの方が大きいのですが、こうして見ると結構違和感がありません。

搭乗させるとこんな感じ。

明らかに体格に合っていない大型バイクに無理矢理乗っているようなスタイル。

なおファイズ付属の武器持ち手ではハンドルの口径が大きすぎて握れせられないので、開き手の一部(交換手首I・J)を使うと丁度いい感じです。

ただし安定は利きません。

以上、サイドバッシャー・ビークルモードでした。

次は搭乗ライダーのカイザについて、少しだけ触れてみましょう。

■S-RHF 仮面ライダーカイザ:

S-RHF仮面ライダーカイザ。

仮面ライダー555では、オルフェノクのソフビ人形と絡ませて遊べるように可動フィギュアシリーズのサイズをこれまでより大型化しました(装着変身やR&Mより3cm以上アップ)。

その後、平成ライダーシリーズの本放送当時発売の可動フィギュアは、サイズ統一が図られることなく長い迷走期に突入するわけですが、それはともかく。

このカイザも本放送当時の商品な為か、今の基準で見ると……いやもとい、当時の基準で見ても結構色々きっつい部分が見受けられます。

とはいえ、カイザの場合その不満の大半は装備関係に集中していて、フィギュア本体の出来はメインターゲット年齢層を考慮した場合、決して悪いものではなかったと思います。

カイザは、軽く触れて行きます。

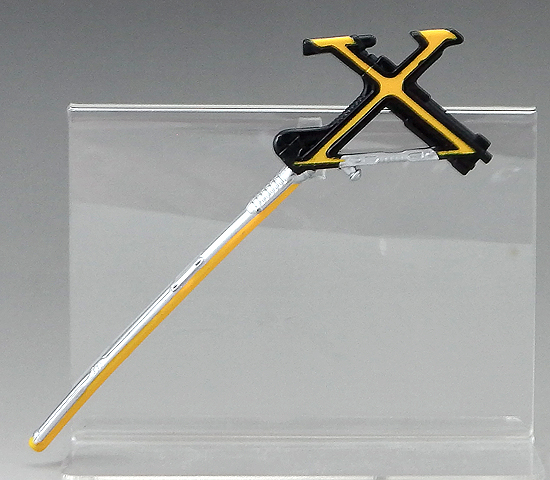

まず装備ですが、カイザブレイガン、フォンブラスター、カイザショットの三種類が付属します。

そしてカイザブレイガンはこの形状のもののみで、通常形態はありません。

これは当時でもかなり批判されていました。

伸びているフォトンエッジはこのままで取り外しなどは一切出来ないため、どうしても納得出来ないという場合はもう1セット買い、切断加工するしかありませんでした。

可動部はやはり今のように洗練されていないため、どうしても厳しいものがあります。

左腰のでっかいお弁当箱はカイザショットとその専用ホルダーで、カイザショットはグリップの折り畳みが出来ない都合こんなごっつい事になってしまっています。

カイザショットは手に嵌めて使います。

そうすると、空になった凹型のホルダーが左腰に残り……

仮面ライダーカイザ・フロントビュ―。

目はクリアパーツなどはなく、頭部全体がPVC製なので塗装で表現されています。

サイドビュー。

伸びたフォトンエッジのおかげ(?)で、接地性が高まります。

リアビュー。

ここで「あれっ?」と思われた方もおられるでしょう。

実は本商品には、カイザポインターが付属しません。

良く見ると、右脛にもアタッチメントが施されていません。

カイザポインターの初登場は、7月20日放送の第25話。

本商品発売の少し前なので付属する余裕がなかった可能性も高いですが、商品自体はもっと前から企画・考案されていた筈ですし、これには少々疑問を差し挟む余地があります。

当時はカイザポインターが付かないと知ったファンがネット上で激怒するという一面もありました。

上半身の可動は首・肩・上腕・肘・手首・腰。

各関節は至ってスタンダードで、現在のような複雑な可動箇所は一切ありません。

しかし、手首だけは少々スナップを効かせることが出来ます。

股関節の前後可動範囲はこのくらい。

膝上に回転ロールがあり、ここで八の字立ちの調整が出来ます。

足首の可動は銀パーツの上部分で横方向に回転可能。

若干なら斜めに傾けられますが、接地には殆ど役に立ちません。

爪先の可動なんか、当然あるわけもなく。

まあ可動フィギュアが発展するのはこの更に後なので、仕方ないですね。

カイザドライバー周辺。

先に触れたカイザショットとそのホルダーが、どうしても目を引いてしまいます。

カイザフォンはベルトと一体化しているので、取り外しや交換は一切不可能。

ミッションメモリも外せません。

その為、カイザブレイガンやカイザショットを使う時は、必然的にメモリが増殖することに。

各装備は、ベルト側面の穴に凸ジョイントを差し込むスタイルです。

フォンブラスター。

カイザフォンの開きや銃口の位置などの関係で、真正面に構える場合はどうしてもこのポジションになります。

またカイザフォンのグリップ幅が妙に大きい為、持たせる場合は手を目一杯まで開かなければなりません。

PVC製なんですが、弾力に期待してねじ込むのも困難。

これ、子供が遊ぶ時やたら扱いにくかったんじゃないかなあ? と思っちゃうくらいきついです。

フォンブラスターとカイザブレイガンの両手持ち。

本当ならタランティーノ撃ちにすべきなんですが…まあ、察してください。

カイザブレイガン。

長さは約11.6センチ、重量約4グラム。

全体が一体成型のPVC製です。

今のところ、加水分解は起きていないようです。

真骨彫製法・仮面ライダーファイズとの比較。

S-RHFカイザの大きさは約16.1センチ、重量は装備なしで約72グラム。

ファイズの身長が約15センチなので、背丈は1センチくらいしか違わないのですが、それでもこれだけ体格差が開きます。

フィギュアーツも近年大型化の傾向があるとはいえ、まだまだタッパ差がありますね

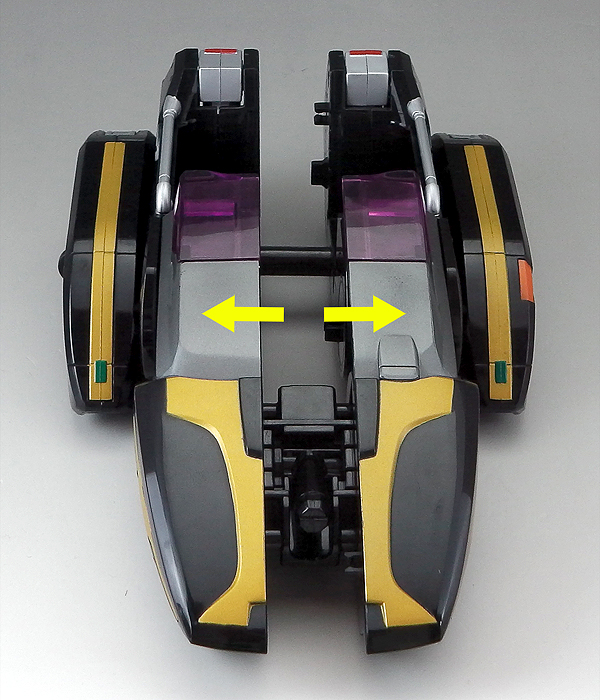

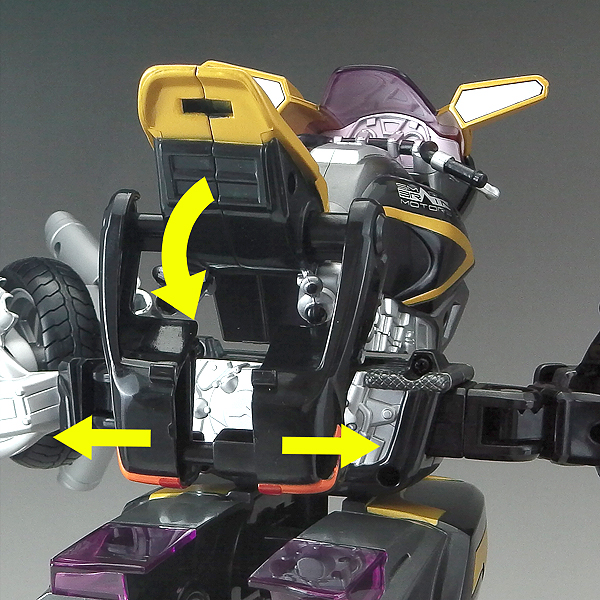

■サイドバッシャー 変型:

それではここからはサイドバッシャーの変型を見て行きます。

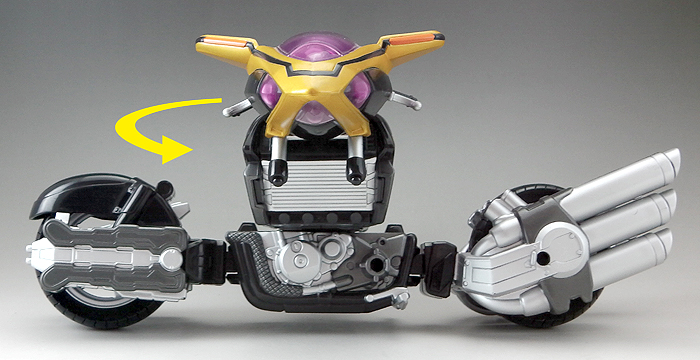

まずサイドバッシャーを、バイク本体と舟(以降はサイドカーと表記)を分離します。

サイドカー側面の接続用シャフトを折り畳みます。

サイドカー本体を左右に分割し、横に拡げます。

内部に隠されていたジョイントを引き上げます。

サイドカー後部の銀色のパーツを引き上げます。

サイドカー側面部分はそのままに、本体を立てます。

更に本体を前方に折り曲げます。

サイドカーの変型はここで終了、続いてバイクの方に移ります。

バイク本体の上半分を引き上げます。

前輪と後輪のシャフトが外れて、ロックが解除されることで本体の向きを変更出来るようになります。

バイクの上半分を左向きに90度回転させます。

上から見た場合、反時計回りになりますね。

バイク本体下にある凹ジョイントに、先程変型させたサイドカー部分の凸ジョイントを接続します。

(撮影の都合、バイク上部の回転を一旦戻しています)

バイクとサイドカーを再合体させた状態。

上下に重ねる感じの合体です。

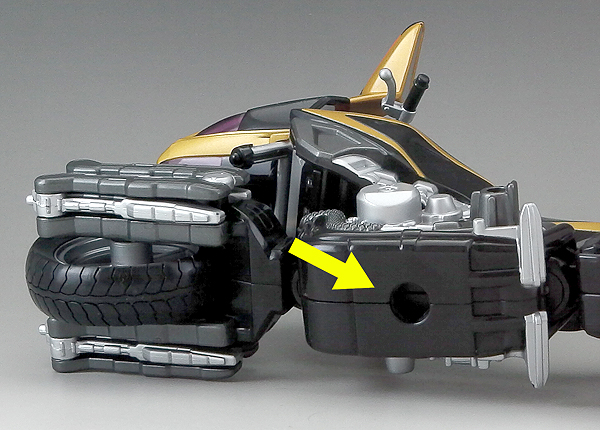

前輪と後輪を真横に引っ張って引き伸ばします。

S.H.フィギュアーツ版は、ここがダイキャスト製の差し替えパーツになるんでしたっけ?

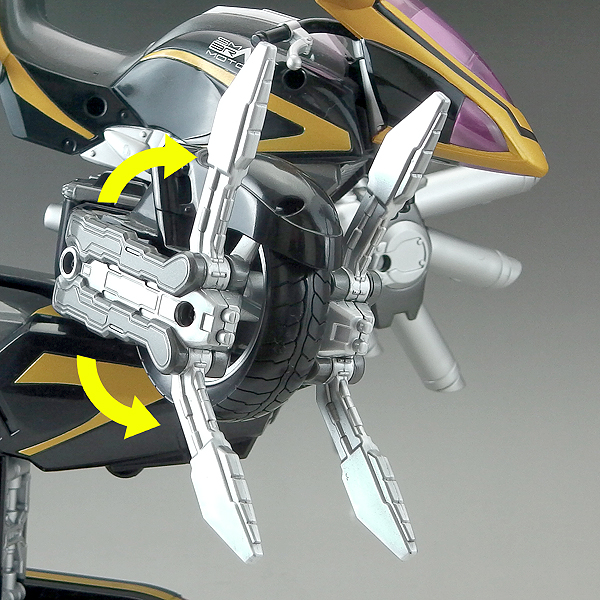

後輪部分の6本マフラーを、下方向にそれぞれ展開します。

前輪部分の側面から、計四本のツメを回転させて露出させます。

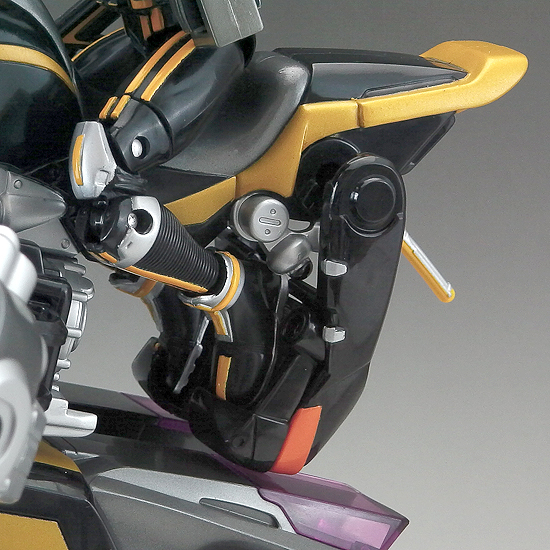

バイクのリアカウル部分を下に下げると、半自動で左右に分割されます。

これを更に開いて、尚且つ90度くらい下に折り曲げます。

変型完了・サイドバッシャー!

意外と単純で簡単なプロセスで変型出来ます。

この手軽さが最大の魅力と云えるでしょう。

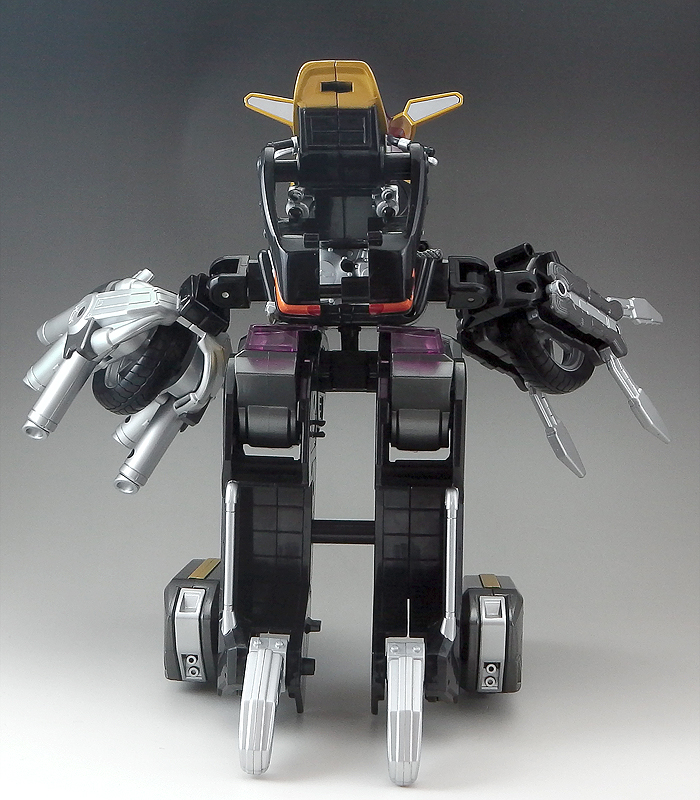

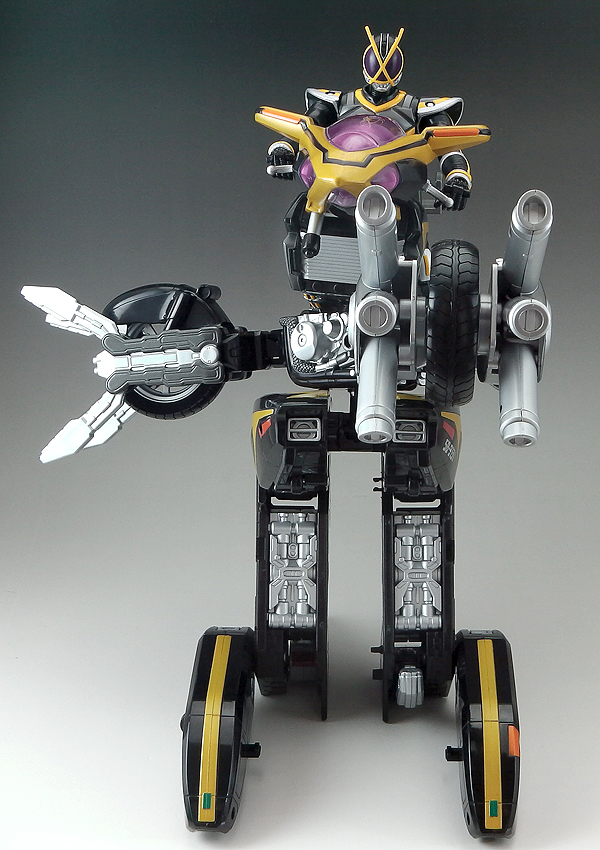

■サイドバッシャー バトルモード:

サイドバッシャー・バトルモード。

全高2.45メートル、全幅約1.65メートル、最高出力3,750馬力、最高時速120km/h。

二足歩行重戦車形態で、所謂「移動砲台」モード。

二足歩行及びローラーダッシュ移動が可能(一応ジャンプも可)。

非常にインパクトが強い姿であり、同時にとんでもない大火力を誇る為印象に強く残りがちですが、実は本編中15話と46話のたった二回しか登場していません(劇場版「パラダイス・ロスト」を加えても計三回)。

全高約23.7センチ、最大幅約28センチ(両腕を前方に一段階曲げた状態)、最大奥行約25.5センチ(フロントカウル〜脚後部まで)。

当時は当然として、今の基準で見てもかなりバカでかいです。

変型の都合だけでなく一部専用関節があるため、結構自由度が高く(サイドバッシャー的には)充分な可動が確保されています。

サイドバッシャー・バトルモード、フロントビュ―。

レフトサイドビュー。

折れ曲がったリアカウル部分が特徴的です。

ライトサイドビュー。

ちなみに、この形態でもコロ走行が可能です。

リアビュー。

折れ曲がったリアカウルは、このように搭乗ライダーのフットステップになります。

本来のフットステップは変型過程で明後日の方向に移動してしまうため、新たなものが必要となりますが、それをリアカウルで補うという発想はさりげに凄いと思います。

ちなみにこれは、真骨彫ライダーを載せても充分利用可能です。

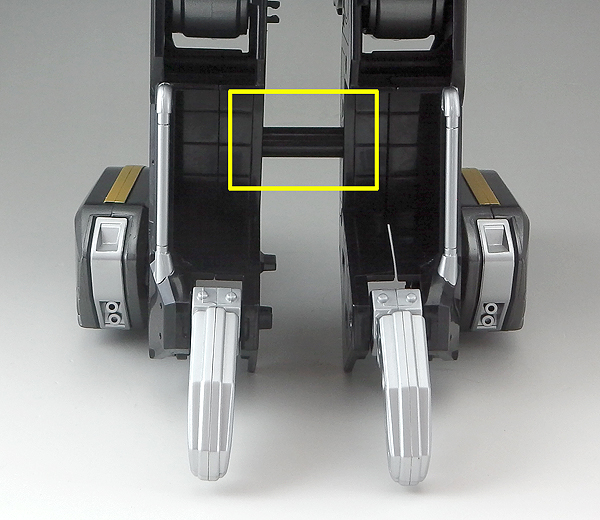

さて本商品について当時問題視されていた点として「両脚を繋ぐシャフト」の存在があります。

これはサイドカー内部に収納されていて、そのせいで脚を左右それぞれ別に動かす事が出来なくなっています。

中にはこれを切断・除去してして両脚の可動範囲を確保する人も居ました。

でも、果たしてこれを除去しちゃって大丈夫なんでしょうか? という不安がどうしても付きまとうと思います。

結論から言うと、それなりにちゃんと扱える年齢の方が動かす分には、何の問題もありません。

このように、両脚の拘束がなくなりストレスなく扱えるようになります。

まあ、付いたままの方が安定性も高まり、転倒防止になるのでそれが一番いいんですけどね。

ちなみにこのシャフト、別に切断しなくても除去が可能です。

当時のレビューによると、

サイドカーの右側(バイクと接合する方)から順番にねじを外し、パーツをなくさないように気を付けながらどんどんバラしていく。

すると、サイドカー本体左半身側からぶっとい軸が伸びているのがわかる筈。

今度は左半身側を分解して、軸の根元のネジを外す。

(中略)

後は、めちゃくちゃ強いバネの張力に負けないように、しっかり丁寧にパーツとねじを戻していけばいい。

ということです。

今となっては入手困難ですが、もし入手が叶ってシャフトを取り外そうと思った人がいたら、くれぐれも自己責任でお願いします。

ちなみにこの撮影の為に久々に接続と取り外しをもう一度やりましたが、結構面倒でした……

シャフトを外した状態で適当なポージングを。

やはりカイザを載せると説得力が半端ないです。

バイク本体とサイドカー接続部の関節が結構緩いので、なかなか安定が効かないのが厳しい所。

真骨彫ファイズを搭載するとこんな感じ。

S-RHFカイザを載せた写真を見た後だと小さくてミスマッチにも感じますが、これ単独で見たら意外にいける? と思えることもあったり。

以上、S-RHF仮面ライダー カイザ & サイドバッシャーでした!

【総括】

過去に一度レビューしているので、今更改めて総括もどうかと思ったのですが、二十年以上経った現在の視点で見てみるのもアリかと思ったので、以下にまとめます。

今の基準でも非常に出来が良く、弄りやすさや(フィギュアーツのサイズ大型化も手伝って)フィギュア搭乗時の違和感もさほどなく、相変わらずの高水準完成度だと思います。

S.H.フィギュアーツ版発売後は相対的に評価は下がるかもしれませんが、1/12サイズの可動フィギュアを搭乗させられるアイテムとしての価値は未だ高く、真骨彫と組み合わせる代替品としては充分かと感じます。

ただし、その場合やはり微妙にサイズが合わないため、多少は割り切りが必要かなとも。

ですが、やはり今の評価眼で見ると色々厳しい部分もあり……

カイザや武器を含め、特に経年劣化が発生したという痕跡はありませんでしたが、全体的な関節の緩さ(これは恐らく当時から)やオールプラ製故の変型時の“怖さ”があり、また二十年以上経過している事からいつ突然壊れるかわからないという恐怖がどうしても付きまといます。

今回、特にサイドカー部分の変型の際にはちょっと神経を遣わされました。

筆者は基本的に玩具は出しっ放しにはぜす、一定期間飾ったら箱に片付ける主義なのですが、それによる自壊や加水分解は今のところなし。

これより新しい商品で自壊してしまった商品が多々ある中(例えば装着変身など)、ここまでビクともしないのは本当に凄い気がしますが、やっぱりそろそろ代わりになる商品が欲しくなる感は否めませんね。

なお、本放送中に若干品不足な傾向が出て、番組終了後恒例といえる安売り対象もあまり見かけなかった(なかったわけではない)本商品ですが、本放送終了間際には殆ど見かけなくなりました。

当然、ネットオークションでもそれなりに出品されていたんですが……ふと思ってメルカリを調べてみたら、現在は二万円前後から高いのになると三万円、五万円(!)なんて値段がつけられて出品されているようです。

しかし、実際に売れているのは一万円前後程度の価格帯のものが殆どというのが、少々笑えますね。

まあ、未開封品で四万円台で売れているのもあったりはするんですが……怖いですねぇ。

以上、以前レビューしたものを再度レビューするという、うちとしては珍しい企画をやってみました。

色々な意味で、今後の参考になれば幸いです。