第163回 ■ BANDAINAMCO 「ウルトライドクロニクル ハイパーストライクチェスター」02

2024年12月31日 更新

- | クロムチェスターα・β・γ |

- クロムチェスターδ |

- ストライクチェスター |

- | メガキャノンチェスター |

- ディグチェスター |

- ハイパーストライクチェスター |

それでは続いて、いよいよ目玉の合体について触れて参ります。

まずは、α・β・γの三体合体から。

クロムチェスターα・β・γ・δのレビューページはこちら。

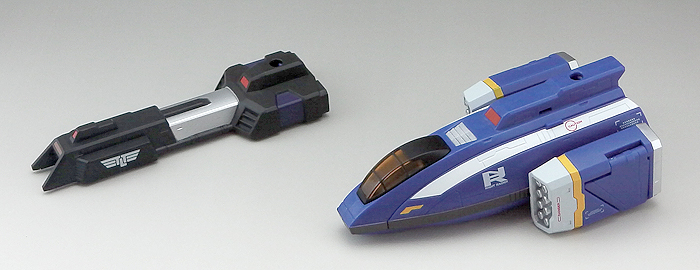

■ストライクチェスター:

αの本体を閉じ、ミサイルランチャーの翼も閉じます。

更にレーザーキャノンパーツも分離させます。

本体下部からランディングギアを引き出します。

γの項でも触れましたが、これも金属製からプラ製に変更され、更に形状も変わっています。

次にβの変型です。

主翼のローターを下げ、尾翼を畳み本体上部に被せます。

更にコクピットを内部に収納します。

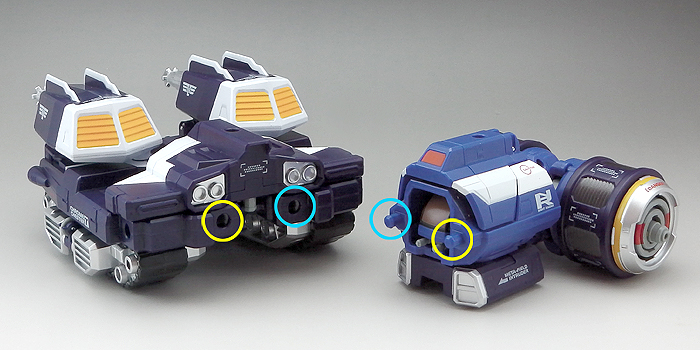

αとβを合体します。

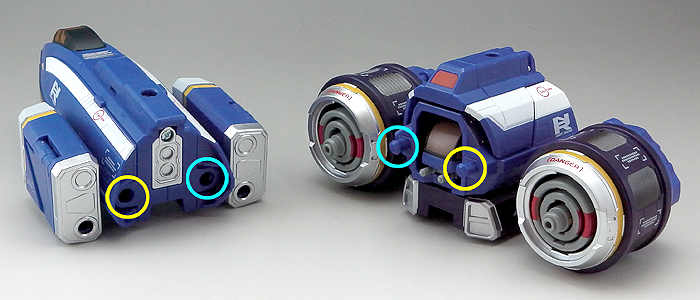

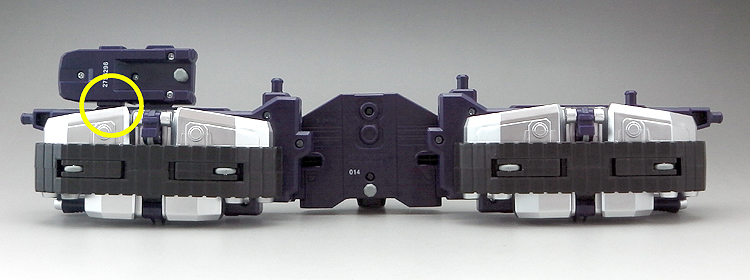

合体ジョイントは、画像を参照。

同じ色の〇で囲った部分を接続させます。

αとβが合体した状態。

次にγのコクピットパーツを取り外します。

このコクピットは、一番最後まで残しておきます。

α&βとγを接続させます。

先と同様、同じ色の〇で囲ったジョイント同士を合体させていきます。

α・β・γの本体を合体させた状態。

ここに、αのレーザーキャノンパーツを上から接続させます。

最後に、γのコクピットをαの底部ジョイントに接続します。

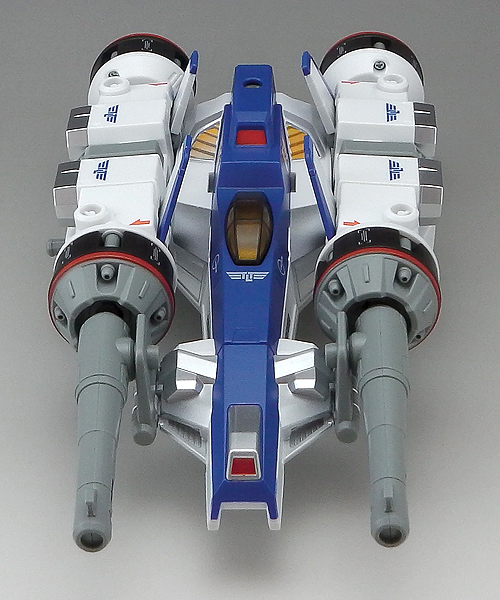

完成、ストライクチェスター!

ウルトラマンネクサスが戦闘時に発生させる「メタフィールド」に突入する事ができる形態で、高速戦闘機。

「ストライクバニッシャー」という大火力兵器を使用可能で、同時にαやγの武器も並行使用も出来る。

全長約26.7センチ、最大幅約30.3センチ、最大全高約8.5センチ。

重量約648グラム。

この形態でもかなりの大型で、子供の手には完全に余るレベルです。

書き忘れてましたが、本商品は珍しく対象年齢が15歳以下ではなく「3歳以下」です。

まあ、当時品をそのまま大きくしただけなので、当然といえば当然でしょうか。

フロントビュー。

バックビュー。

サイドビュー。

ちなみにαのランディングギアの出番は、これだけになります。

これ以前にも書いたことなんですが、ストライクチェスターにおけるγのコクピット位置って個人的に納得が行かないんですよね。

なんか如何にも行き場がないパーツを、適当なところに付けた感が凄くて。

最上部に取り付けてもいいと思うんだけど、そんなに違和感ないでしょ?

以上、ストライクチェスターでした。

ストライクチェスターは、メガキャノンチェスターと合わせてクロムチェスターの第一段階的な売りです。

ここに更にδを合体させることで、商品名でもある「ハイパーストライクチェスター」が完成します。

そちらの合体の詳細は、後述ということで。

引き続いて別形態への合体です。

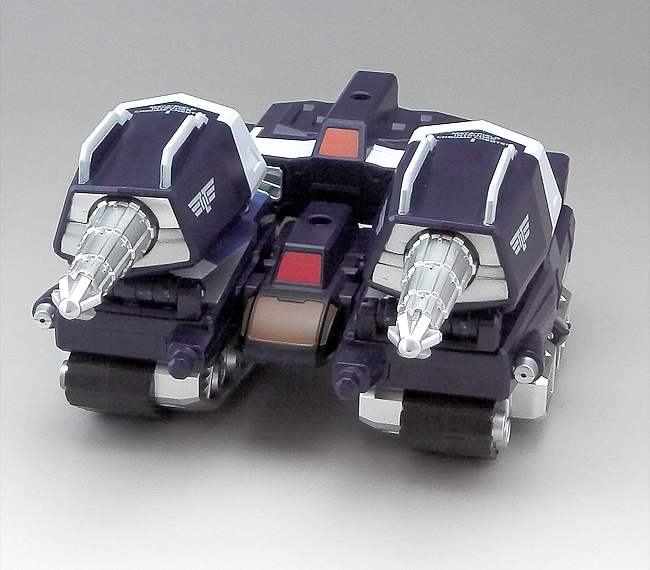

■メガキャノンチェスター:

今回はβを中心に合体させていく(ということらしい)形態です。

一旦各機の形態に戻して、一から説明していきます。

βのメガレーザーを引き伸ばし、尾翼を畳みます。

コクピットはそのままで。

αの本体を閉じ、ミサイルランチャーを取り外します。

γのコクピットを取り外し、両翼を畳んでしまいます。

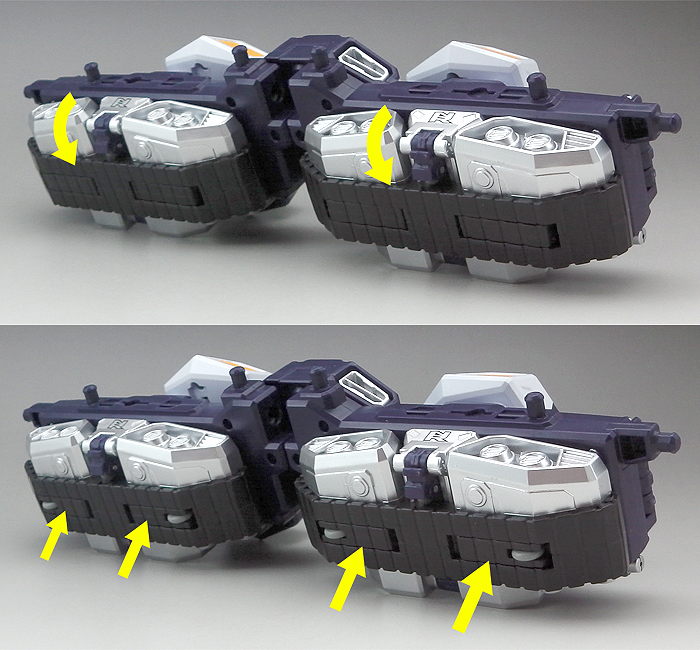

後部ランディングギアを引き上げ、収納状態にします。

前部ランディングギアを下側に回して収納し、キャタピラ部分底部にあるどんでん返しを動かして車輪を四か所露出させます。

本体を横に引き伸ばし、中央下部にコクピットを接続します。

……が、ぶっちゃけこの時点で接続しなくても、一番最後に取り付けても全く支障ありません。

というか、その方が楽かも。

この後、γの引き伸ばした左右ボディが非常に不安定になるので、扱い注意です。

γのボディを折り畳み、その間にαのボディを挟みこみます。

〇部分のジョイントで左右を固定させます。

ミサイルランチャーを、γ末端部のジョイントに取り付けます。

向きに注意です。

γの上部ジョイントに、βを乗っけるように接続します。

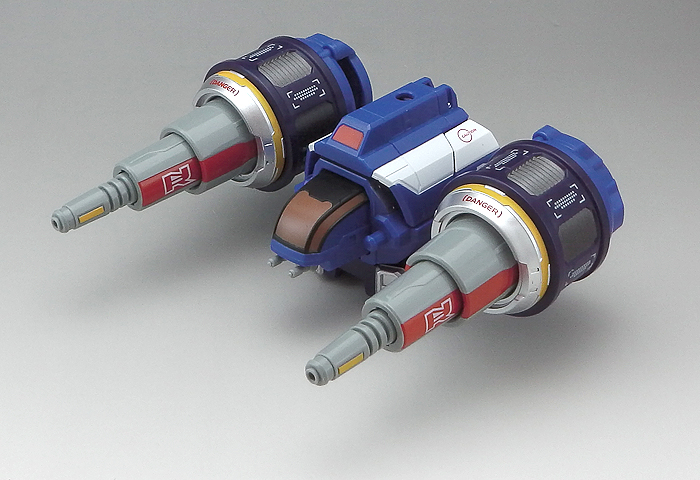

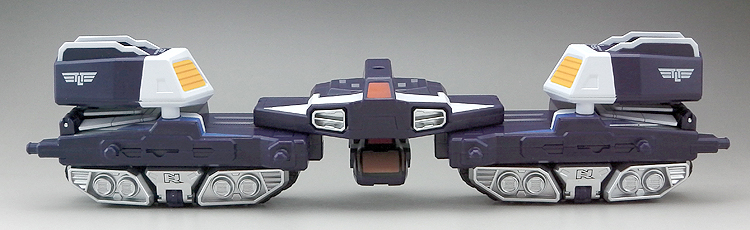

完成、メガキャノンチェスター!

メガキャノンフォーメーションで合体した戦車形態。

飛行機三体で地上走行メカを構成するという、驚きの形態。

単独で怪獣撃破を成し遂げたこともあり、非常に人気の高い機体でもあります。

全長約21.1センチ、最大幅約16.2センチ、最大全高約12.4センチ。

非常に残念ですが、このメガキャノンチェスターの効果音はαに(δにも)収録されていません。

ストライクパニッシャーの出力を25%高めたメガキャノンパニッシャーを発射可能だが、その代償に180秒間の稼働制限が発生するという、正に一発屋。

設定好きにはたまらない要素です。

透明な敵を実体化させる事が出来るスキャニング・パルスも使用可能。

フロントビュ―。

バックビュー。

γのコクピットの無理矢理感が素敵。

サイドビュー。

以上、メガキャノンチェスターでした。

次は、少々いわくつき? な形態です。

●ディグチェスター:

今回はγを中心に合体させていく形態です。

再度各機の形態に戻して、一から説明していきます。

αは本体と主翼を閉じ、βはコクピットを収納、尾翼を畳み主翼を後方に回します。

ローターは下げておき、接地する状態にしておきます。

γはコクピット、エアインテークパーツを取り外し、翼を畳みます。

エアインテークの中からドリルを引き出しておきます。

本体を横に開き、コクピットを画像の位置ないしはその正反対の位置のどちらかに接続します。

本体を前方に向けて折り曲げ、戦車のような形態にします。

エアインテークパーツを再接続します。

γとβを合体します。

〇内のジョイントを、同じ色同士で接続するのですが、この二体だけの状態では安定性が非常に弱いので、下手に持ち上げると脱落する危険が生じます。

上部後方寄りに、αを乗っけるように合体させます。

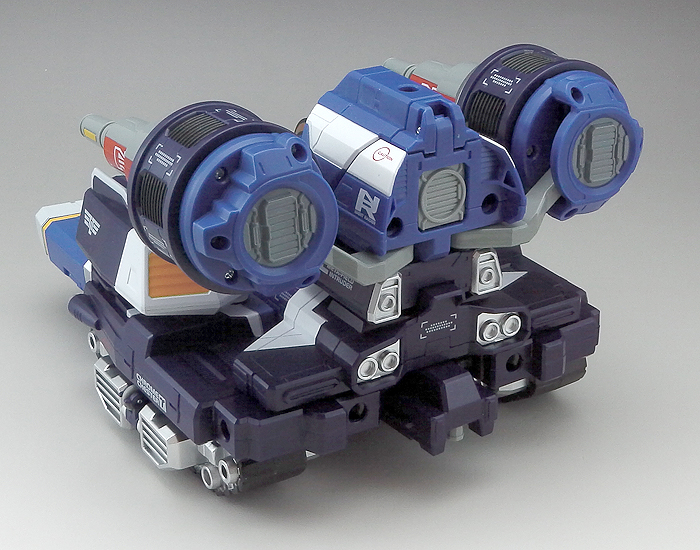

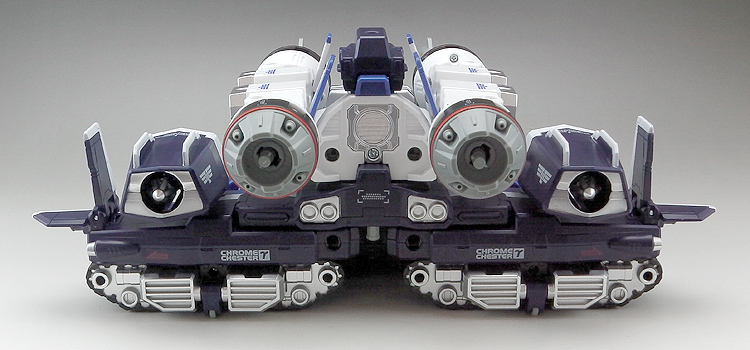

第三の、そして幻の形態「ディグチェスター」完成!

ディグチェスター。

全長約37.7センチ、最大幅約13.3センチ、最大全高約12センチ。

縦方向に一番長い形態です。

それにしても、飛行メカが地中潜行形態になるというミラクルが素敵です。

このディグチェスターですが、何故幻かというと「存在を抹消された形態」だからです。

δのビークルモードと同様、取扱説明書にも宣伝ページにも記載されていません。

その理由は、恐らく本編未登場だからなのでしょう。

ここからは個人研究の範疇となりますが。

先述の通り、「ウルトラマンネクサス」本放送当時の商品「ウルトラマンネクサスマシンシリーズ」のクロムチェスターは、α・β・γ・δが個別発売されました。

その際、それぞれの機体が中心となる合体形態を売りにする必要があったのではないでしょうか。

αはストライクチェスター、βはメガキャノンチェスターと来れば、γメインの形態をγの売り文句にしたくなるだろうという事で、考案されたのがこのディグチェスターだったのではないかとも考えられます。

(δにもハイパーストライクチェスターという売りの形態があるわけだし)

しかしこのディグチェスターの存在が伏せられていた事が、ファンの間で物議を醸したのもまた事実です。

本商品の情報公開から配送完了日までの間、果たしてディグチェスターは組めるのか? という疑問がSNS上で多く呟かれていました(筆者もその一人ですが)。

δのビークルモードの項でも書いた通り、合体形態が伏せられるというのは購買意欲を左右する大きな問題なので、隠さず堂々と明かした上で宣伝して欲しかったと言わざるを得ません。

実はこの商品、本商品発売よりかなり前に中国バンダイで海外向けに既に販売されていました。

それを入手したファンにより、ディグチェスターやδビークルモードの存在は明確化されていました。

ただ、中国版と仕様が変更されてしまう可能性も当時は無視出来なかったため、完全に不安が払拭されることはありませんでした。

まあ結果的に杞憂に終わったわけですが、あまり良い見せ方ではなかった事は否めないでしょう。

ディグチェスター・フロントビュー。

バックビュー。

後部のローラーはコロ走行時に回転します。

塗装やマークの剥げに注意。

サイドビュー。

なおドリルの回転は出来ません。

以上、ディグチェスターでした。

個人的に一番大好きな形態なので、もっと脚光を浴びてもらいたいものです。

●ハイパーストライクチェスター:

最後の形態です。

ここからはδが加わります。

今回は、ストライクチェスター形態から始めます。

まずストライクチェスターの準備です。

αのレーザーキャノン、γのコクピットとエアインテークパーツを取り外します。

エアインテークパーツを左右入れ替えて再接続し、レーザーキャノンはαの底部に戻します。

またγの垂直翼をまっすぐ整えます。

δの準備に移ります。

後部のブースターパーツを取り外し、ビークルモードのように本体横に接続します。

クアドラブラスターも押し縮めておきます。

クアドラブラスターを前後に向きを変更し、小翼を全て上向きに調整して接続。

本体前部の砲塔を前方に向け、前向きになっているクアドラブラスターと繋がるように位置調整を行います。

なお、実際には接続は出来ず、ただそれっぽく見える位置に持っていくだけです。

δ全体をストライクチェスター上部に、更に最上部にγのコクピットを接続します。

これでハイパーストライクチェスター合体完了です。

ようやく本商品のメイン形態である全合体モード・ハイパーストライクチェスターです。

δ自体をブースターとすることでストライクチェスターのメタフィールド突入性能をより安定化させた形態で、同時に耐久性・攻撃性能を飛躍的にアップさせている。

ストライクチェスターの主力武器「ストライクパニッシャー」をより強化した「ハイパーストライクバニッシャー」、更に「ウルティメイトバニッシャー」という新兵器も使用可能。

後者は、ウルトラマンネクサスのオーバーレイシュトロームに等しい威力を発揮する程。

また波長調整により、ウルトラマンネクサスにエネルギー供給も行える。

全長約29.2センチ、最大幅約29.7センチ、最大全高約11.5センチ。

そして重量はなんと約925グラム!

ほぼ1キロにも及ぶどっしり感!

これまでの各形態も充分でかく重かったのですが、ストライク→ハイパーへの変化でパッと見倍くらいの体積増加となる為、その迫力はまさに倍増するわけです。

たまたま手元にあった「S.H.フィギュアーツ キュアピーチ -Precure Character Designer’s

Edition-」との比較。

キュアピーチの大きさが約13センチくらいなので、スタンダードな1/12フィギュアとのボリューム差が分かれば幸いです。

本商品は2024年のクリスマスに届いたのですが、その日はX(Twitter)上で一時的とはいえトレンドワードになるくらい話題が盛り上がりました。

しかも、その大半の内容が「デカい」「重い」の連呼でした(筆者含む)!

とはいえ、そりゃあもうこんなバカデカい商品なんだから仕方ないわけで。

フロントビュ―。

バックビュー。

サイドビュー。

以上、ハイパーストライクチェスターでした。

これほどの大きさともなると、持った人がウルトラマンになるくらいの対比になりそうです。

なお宣伝文句の「120%大型化」ですが、手元にある(数少ないw)当時品のサイズ数値資料と比較すると、おおよそ120%ではあるものの130%に近い数値になっている部分もあり、困惑しています。

恐らく当時測定した資料が不正確だったんじゃないのかなと思うのですが、これはもうファミリーマートの「40%増量キャンペーン(※実際には+60%くらい増量されている製品もある)」みたいなものなんじゃないかな? と、無理矢理納得することにしましたw

一応これで合体パターンは全て紹介したのですが、このような仕様のため当時品の段階から「オレ合体」……すなわちオリジナル合体を楽しむことも出来ます。

という訳で、当時のレビューでもやったオリジナル合体をもう一度やってみて、果たしていけるのかどうかを再確認してみたいと思います。

●オリジナル合体:

まずは、α・β・γ三機による編成から。

地上高速走行形態?

基本的にストライクチェスターと同様の接続なので、合体後の安定性は〇です。

γを先頭に持って来た飛行形態?

これもレーザーキャノンでジョイントが補助されているので、安定性は〇です。

ディグチェスターの別形態?

αとβを後ろ向きにして、突貫性を高めた……? つもりでしたが、βとγの接続がレーザーキャノンだけで接続されている都合、安定性は最悪の×ですw

最初の形態の、γを逆向きにしたバージョン。

特に意味はありません。

安定性は当然の〇です。

今度は、δも加えてみます。

ディグチェスターでγとβの間にδをビークルモードで挟み込みます。

全長約42.4センチという馬鹿みたいな長さを誇るのはいいのですが、上部のレーザーキャノンが実はたった一か所、しかもγ側だけで接続されているという状況なので、やったはいいけど少々危なっかしい状態になります。

よって安定性は△ですかね。

δを前面に出した飛行形態?

αに無理矢理δのブースターを接続しています。

一見かなり安定しているように見えますが、実際は重量が後方に偏ってしまっているのでδとγの接続部に大きな負担がかかってしまいます。

なので安定性は△。

やっぱり、γのコクピットを何処に持っていくかは最後に残る課題ですねぇ。

そして最後に紹介する「メガキャノンチェスターにδを無理矢理加えた」形態!

一応、各ジョイント部がしっかり接続されるよう配置したつもりなんですが、もはやギャグ以外の何物でもない“城”になってしまいました。

無理矢理にも程があるγコクピットの配置、過剰に後方に偏った重量、段積みコクピットと、笑い処満載。

ちなみに当然のように、安定性は×! です。

やらない方が無難です、下手したら崩れますよw

オリジナル合体は以上です。

勿論、これ以外にも様々なオレ合体が可能ですが、そればっかり紹介するのはレビューの趣旨に反するので、ここまでにしておきますね。

以上で、ウルトライドクロニクル・ハイパーストライクチェスターのレビューは終了です。

前にもやったレビューみたいなもんだから、すぐに終わるだろうと思ったら、前回のセブンチェンジャーに迫る勢いの大容量ページに!!

ここまでお付き合いくださり、本当にありがとうございます。

【総括】

当時品に思い入れのある方にとっては嬉しい内容構成、知らなかった人には迫力満点のビッグサイズと、時間の流れを感じさせないプレイバリューに溢れた逸品です。

そもそも、当時品自体とても優れた構成内容で、歴代ウルトラマン関連玩具の中でもトップクラスのプレイバリューに溢れた商品なんですが、作品人気が(当時としては)イマイチだったためか過小評価気味だった印象が強くありました。

そこで今回のウルトライドクロニクルですが、そんな過小評価を再度見直させる、実に良いきっかけになった気がしています。

先述の通り、基本的に当時品をそのまま大型化させたものなので長所・短所共に継承しているわけですが、それを折り込んでも尚旨味の強いものです。

仮に当時品をそのまま復刻させていたとしたら、果たして今回のような感動が得られたのかは甚だ疑問です。

この120%というサイズアップが本当に魅力を倍増させていて、よくやってくれたと膝を叩きたくなるような名案だったと確信します。

ただ、今回の仕様変更に伴い無視し難い問題が生じているのも、また事実です。

まずサイズアップを図ったことにより、各ジョイント部にかかる負荷が増大しています。

120%というのは当然各部の凹凸ジョイントの口径にも当て嵌まるわけで、これはそのまま「ジョイントの接続及び解除時に与える負荷の増大」に直結します。

実際、やたら力を入れないと外れない部分(例えばβの前方ジョイントとか)があり、はたまた合体後の重量バランスの影響で凸ジョイントの軸に横向きの負荷がかかる箇所も見受けられます。

恐らくはそれを見越して、今回凸ジョイントを別パーツ化させているのだと思うのですが、それでも不安は拭えません。

もう一つ、サウンドギミックの存在。

ぶっちゃけ、個人的にはこれは不要だったとしか思えません。

音が鳴るのはいいとしても、肝心の音量が非常に低く、迫力が全くと言っていい程ありません。

更には効果音をランダムに鳴らす仕様上、せっかくBGMと並行で鳴らせるのに望むシーンの再現が困難になりかねないというデメリットもあるわけで。

かといって、鳴らす効果音に合わせてボタンを増設しろというのもムチャな話。

それなら最初から加えなければ良かったんじゃね? という判断になります。

昨今のハイエイジトイ(一応本商品も含めて)は、余計なボイスやBGMをやたらと組み込み、あげくにはわざわざ新録までしたりしていますが、ぶっちゃけその殆どが不要なのではとしか思えません。

ましてやそれで価格がアップしているというならなおさらです。

元々サウンドギミックなどなく、それでもプレイバリューに溢れている商品だった訳ですから、そこにまでわざわざ追加する意味があったのかと。

まして長期間弄らない場合はいちいち電池を外す必要があり、手間が増えるだけです。

勿論サウンドギミックの搭載を喜んでいる人もおられるので、必ずしも問題とは云えませんが、仮にはじめからなかったとしても、それで満足感が削がれるということはなかったでしょう。

以上、色々書いてみましたが、懐かしい玩具を当時感じた以上のインパクトで再び迎えられるというコンセプトは本当に高く評価出来るポイントで、そういう意味では「ウルトライドクロニクル」の企画・発想は本当に素晴らしいと思います。

今後も是非シリーズを継続して戴き、出来ればガンフェニックストライカーとか、新規でウルトラホーク1号とか昭和ウルトラマンの機体も出して欲しいものですね。

あ、あと、戦車になるスカイハイヤーと、シルバーガル、スペースマミーも欲しいぞ!!w

(欲望は果てしなく……w)

- | クロムチェスターα・β・γ |

- クロムチェスターδ |

- ストライクチェスター |

- | メガキャノンチェスター |

- ディグチェスター |

- ハイパーストライクチェスター |