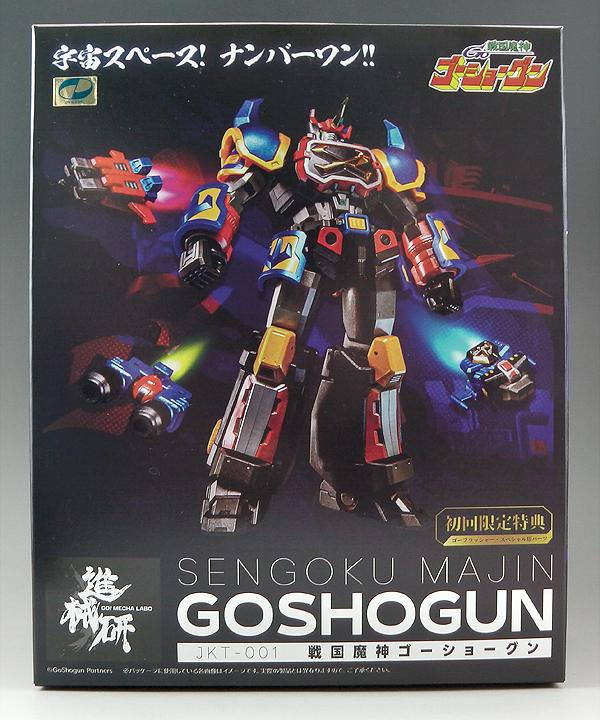

第165回 ■ wave「戦国魔神ゴーショーグン(進械研) 初回限定版」02

2025年7月5日 更新

■ゴーショーグン:

全高52.5メートル、重量720トン。

意思を持つエネルギー「ビムラー」を動力源とするため、段階的にパワーアップしていくという特性を持つ。

メインパイロットは、キングアロー搭乗の北条真吾。

コスモビーム、レッドインパルサー、ホルスタービーム等の固定装備の他、ゴ―サーベル等の武器をグッドサンダーから転送してもらう事で使用可能。

必殺技は、背中から放射する五本の閃光「ゴーフラッシャー」。

これはスーパーロボット系アニメの中でもかなり珍しい効果を発揮する。

トライスリーを分割収納合体(合身)する事で稼働するが、マシンが三体揃わないと(稼働はするが)著しくパワーダウンする性質がある。

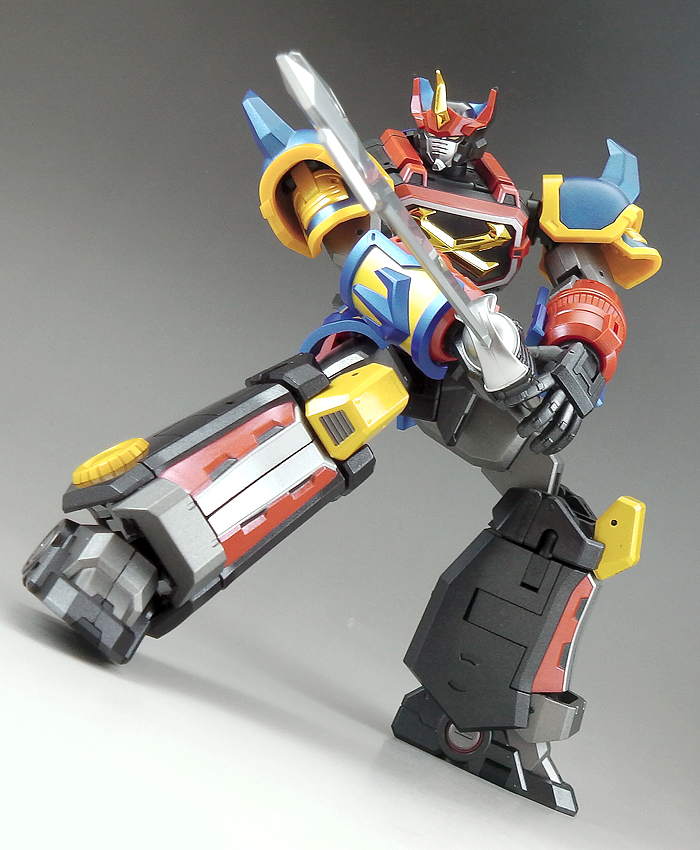

ゴーショーグン。

全高約18センチ(両肩先端まで。頭頂部まで約17.3センチ)、最大幅約10.6センチ(両前腕)、空重量約285グラム(トライスリー合体時約296グラム)。

ダイキャスト使用箇所は、両肩(青い部分)と両太腿のみ。

それ以外は全てプラ製です。

角と胸のX字部分は金メッキ。

合金パーツの割合がとても少ないので、ぶっちゃけこれで合金玩具を名乗るのはちょっとどうかと思うレベル。

また合金パーツの使用箇所が特殊なのも特徴。

普通であれば、太腿以外なら脛部分や胴体(上半身)といったところでしょうか。

ゴーショーグンフロントビュ―。

先の通り合金パーツこそ少ないものの、各部塗装もしっかりしていて成形色部分もメタリック発色の素材なのでとても高級感があります。

バックビュー。

背面には色々気になるところが見られますが、この辺も後でまとめて触れて行きます。

それにしても、こういう商品にしては珍しく、ねじ穴が結構目立ちます。

筆者は全く気にならないんですけど、人によっては気になるかもしれないですね。

サイドビュー。

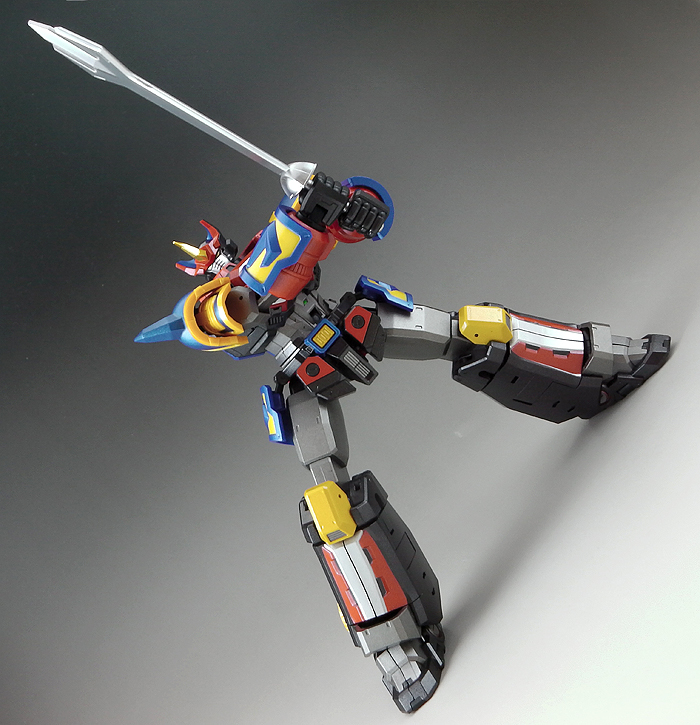

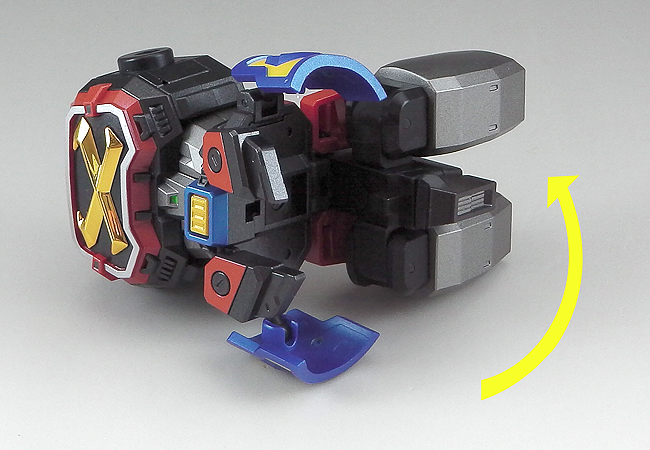

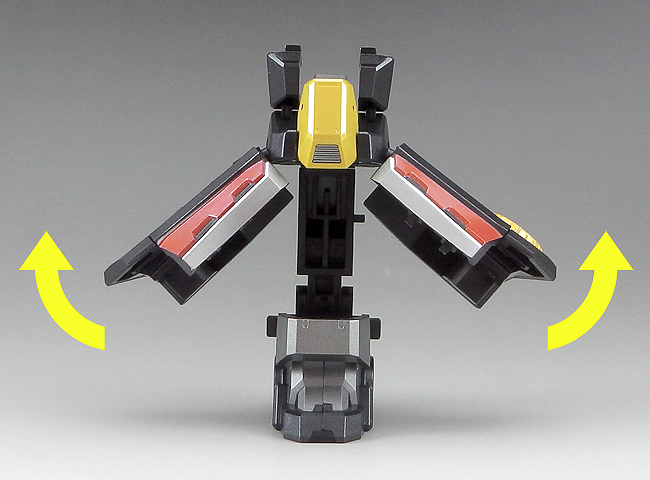

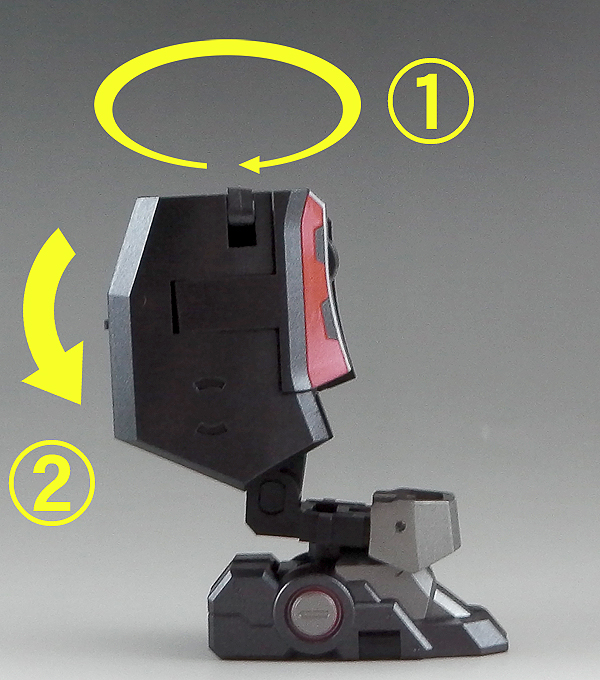

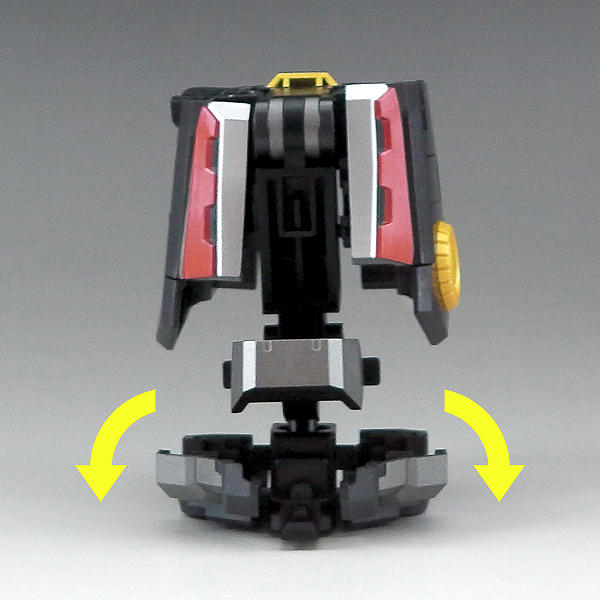

次に可動範囲。

肩から腕にかけての可動はこんな感じ。

大きな肩アーマーがあるにも関わらず、横に水平近くまで上げられます。

肘は二重関節。

肩は前方に大きくスイングさせることが出来ます。

腕の太さで色々アレになってますが、両腕をクロスさせることが可能です。

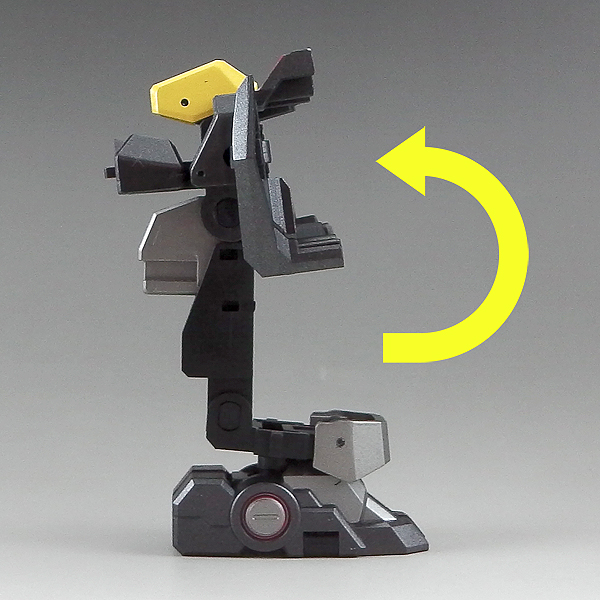

腹部は引き出し式で関節が設けられていて、前屈が出来るようになります。

脚部の可動はこんな感じで、前後にはそこそこ動かせます。

ちなみに、腕は肩の付け根から360度回転可能です。

横方向は180度近くまで拡げられます。

対して、足首の横方向スイングはそこまで大きくありません。

画像のが限界です。

片膝立ちは一応可能ですが、横方向に結構大きく拡げる必要があります。

先程も並べたガンダムと、「真骨彫製法 仮面ライダーファイズアクセルフォーム」との比較。

たまたま近くにあったので並べただけですが、1/144サイズと昨今の標準的サイズのフィギュアなので、だいたいの大きさはおわかり頂けるかと。

以上、ゴーショーグンでした。

ここからは、オプション(武器)についてです。

■武装各種:

ゴーサーベル。

ゴーショーグンの有名なイメージカットで持っているものなので、良く知られている装備。

握り手がそのまま持ち手を兼ねているので、穴にグリップを差し込むだけです。

ゴーサーベルは長さ約13.6センチ、重量約4グラム。

全体が銀で塗装されています。

個人的にメッキだったら嬉しかったなあ。

肩と腕の自由度が高いので、様々な角度で剣を構えることが出来ます。

胸の前で両手持ちさせることも可能です。

ゴースティック。

ゲッ〇ートマホーク並の巨大オノ。

長さ約19.6センチ、刃最大幅約6センチ、重量約7グラム。

グリップ中央の赤いパーツから二分割が可能で、片手のみ掴ませることが出来ます。

んで、恐らくこれは片手持ちしか出来ず両手持ちは不可能……な仕様なんじゃないかなと思いますが、実際はこうやって両手持ちさせられます。

実は下部末端の赤い小さなパーツも外せるのですが、どう見ても外す前提の造りじゃないんですよね。

刃に近い方は凸ジョイントに塗装が施されていないのですが、下部末端は塗装されている上に、明らかに抜き差し前提の形状じゃないんですよね。

だから多分、両手持ちさせる場合は無理矢理引っこ抜く必要がある、という結論になるんじゃないかと……。

ですので、どうしても両手持ちさせたいという方は、どうか自己責任で挑戦してみてください。

それで破損しても、当方では一切の責任は負いかねますので。

スペースバズーカ。

全長約13.6センチ、最大幅約5.7センチ、重量約20グラム。

手持ち武器の中では最重量ですが、全体がプラ製なので全く問題なく保持出来ます。

握り手の穴が四角でグリップも四角なので差し込む際に少々コツが必要になります。

慣れないうちは、手首を一旦取り外して握らせるのがいいかもしれません。

可動ギミックなどは一切なく、その為スコープの位置もなんだかおかしなことになります。

一応、位置調整でなんとかスコープを覗いてるようなポーズも可能ではあるんですが、その際は砲身がやや下向きになってしまいます。

手首が手の甲側に反らせることが出来るので、砲塔を左手で支えるポーズも楽に取れます。

キ〇リアバズーカも楽勝!

スペースバズーカ、ゴーサーベル、ゴースティック比較。

結構大きさに差がありますが、いずれも大振りでいい感じです。

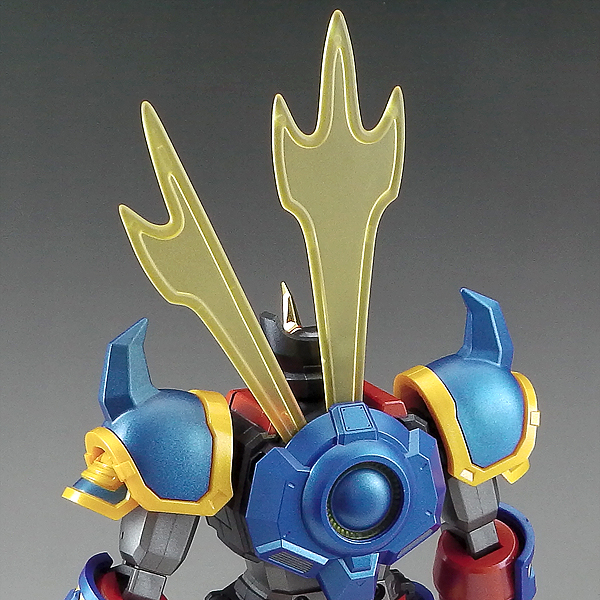

最後の装備・ゴーフラッシャー。

OPの歌詞の「青いボタン」で発射されるのがこれで、ゴーショーグンのエネルギー源であるビムラーが、第二段階に突入したことで使用可能になった兵器。

これはかなり特殊なパーツとなります。

まずは、デフォルト付属のクリアイエロー版。

ゴーフラッシャーは五つのパーツ構成で、それぞれ独立しています。

左右それぞれ二つ、中央一つ。

左右は向きさえ遭って入ればどれをどこに差し込んでも問題ありません。

こうやってバックパック上部に一個ずつ差し込んでいく方式です。

尚、固定はされないので簡単に抜け落ちてしまいます。

ゴーフラッシャー装着状態フロントビュ―。

同じくバックビュー。

そしてこちらが初回特典版に付属する「ゴーフラッシャースペシャル」。

クリアブルーで造形されたバージョンで、これはゴーショーグンのエネルギー源であるビムラーが第三段階に突入した際に使用可能になったもので、なんと“敵メカに意志を持たせ、戦闘を拒絶させる”というとんでもない効果を発揮します(最終段階ではこれが全方位放射となる)。

ゴーフラッシャースペシャル装着状態フロントビュ―。

同じくバックビュー。

ご覧の通り、色が違うだけでノーマルのものと大差ありません。

実はこのゴーショーグンには、発光ギミックが搭載されています。

LEDライトを使ってゴーフラッシャーを実際に光らせることが出来る、という触れ込みなのですが……

はい、ぶっちゃけます。

このギミック、絶対に要らないです。不要です。

むしろ余計な出費を要する(※電池別売)為、今後購入された方は手を出さないことをオススメします。

以下より、その理由を説明します。

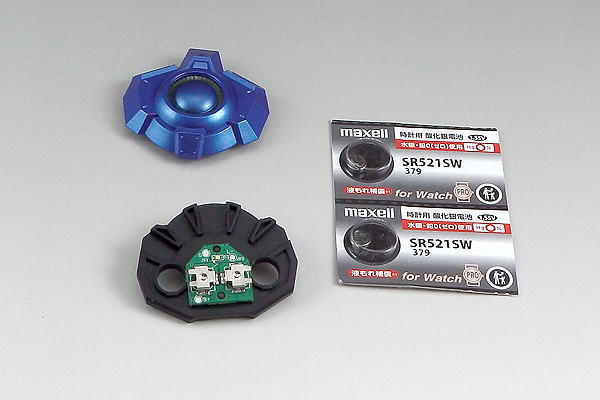

まずは電池です。

本商品は電池別売りなので、別途「SR521SW」という極小のボタン電池を二個購入する必要があります。

どうしても光らせたいなら。

バックパックは取り外し可能なので、画像のように分割して中に入っている小さな基板に電池を嵌め込みます。

基板の大きさは約1.7×1.7センチと、非常に小さいです。

指先に乗るサイズ。

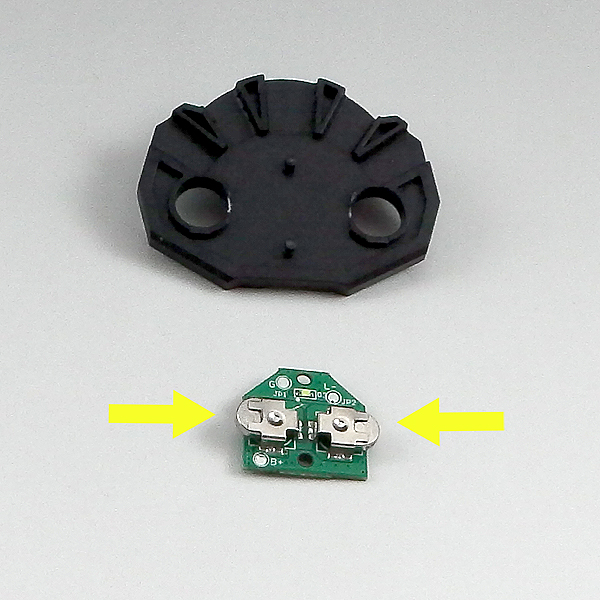

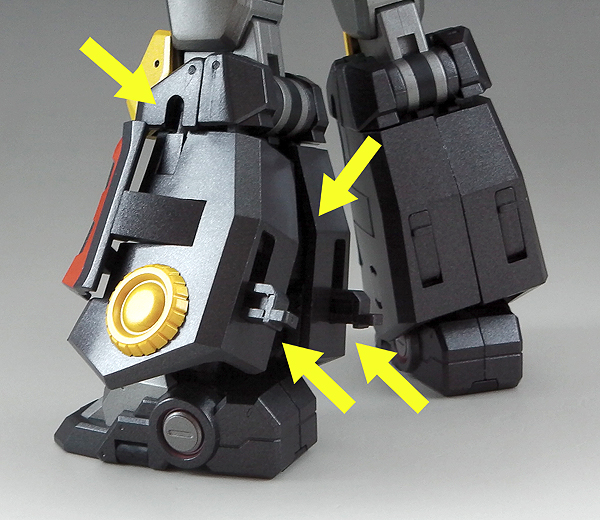

これの矢印部分に、+面を上にして電池を差し込むのですが……全然入らない!

金具のサイズが小さすぎる為、かなり力を込めないと電池が差し込めません。

本当に、力ずくでやるしかないです。

取り外す際も困難極まりないので、これ完全に設計ミスでしょう。

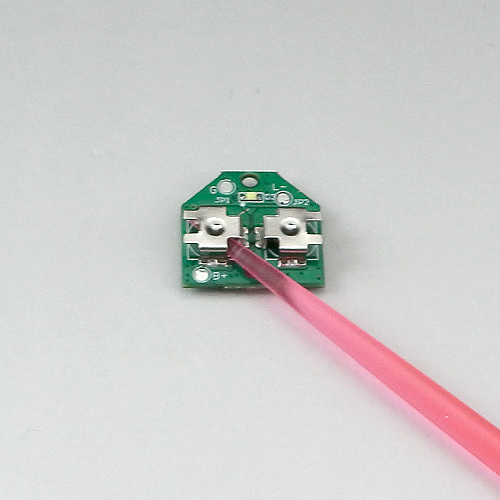

とにかく、ど〜しても光らせたくてしょうがないという人は、ペンチのようなもので挟んでグッと押し込みましょう。

ちなみに電池を外す際は、金具の反対側(角部分にある穴)から細く硬いものを差し込んで電池を押し出します。

ある程度押し出したら後は指で引っ張って外せます。

下手すると電池すっ飛んで行きますが。

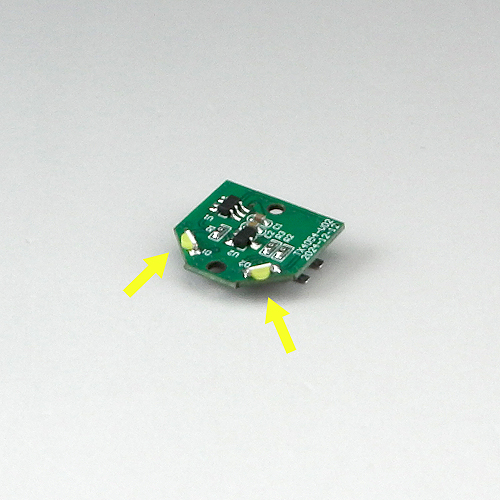

LEDライトは、裏側のこの位置にあります。

基板を黒いパーツに固定して、青いパーツで蓋をすれは準備完了。

点灯スイッチは、パーツ越しに磁力を近付けることで行います。

磁石をくっつける度に点灯→消灯→点灯→…となります。

クイーンローズの足裏部分に磁石があるので、別途用意する必要はありません。

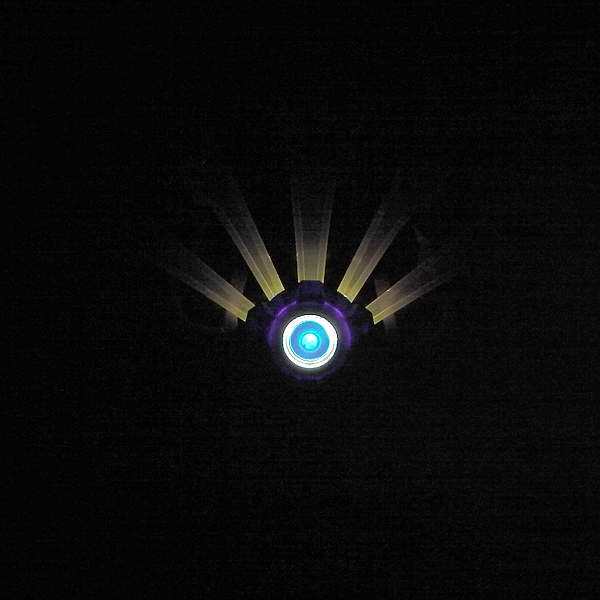

ゴーフラッシャー点灯!

基板に付いている極小のLEDライトが光って、クリアパーツのゴーフラッシャーを光らせます。

すごくピカピカ光ってますね! カッコイイ!!

……全然変わってなくね?

はい、これが本商品最大の問題点「点灯詐欺」です。

このLEDライト、光量が少なすぎてゴーフラッシャーが殆ど光らないのです。

電気を全部消して撮影しても、正面からはこの程度しか光りません。

こんなん、電気つけてたら判別出来ないです。

背面。

一応、バックパックの中央は派手に光るのですが、ゴーフラッシャーは根本がボンヤリ光る程度にしかなりません。

こんなんだったら、光らせるギミックなんざ無理に付けなくていいよ……ってなります。

少なくとも、これで大喜びする人なんか皆無でしょう。

電池代(\580)返せや……

■???:

さて、これでゴーショーグンのギミックは一通り紹介した筈なんですが。

なんか、脚部に奇妙な可動部やジョイントが存在します。

これはいったい何?

それに、何故ふくらはぎが展開する?

ゴーショーグンは別にスーパー合体なんかしないので、本来こんなギミックは不要の筈ですが。

実は本商品、原典にはない隠しギミックが搭載されているのです。

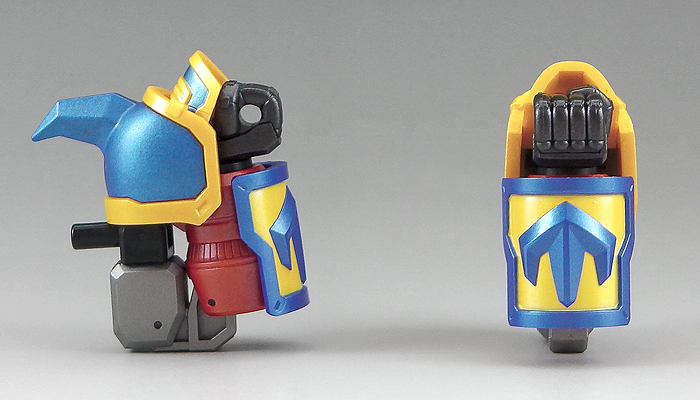

いきなりですが、ゴーショーグンの両腕は引き抜くことが出来ます。

ここまででも既に触れた通り、バックパックも外せます。

胸部ハッチを開きます。

なんと、頭部を収納出来ちゃいます!

180度展開して……

ハッチを閉じます。

実は膝下も、スライドさせて取り外す事が出来ます。

ここまでの状態。

こんなにバラバラに出来るのですが、果たしてこれに何の意味が……?

まだ続きます。

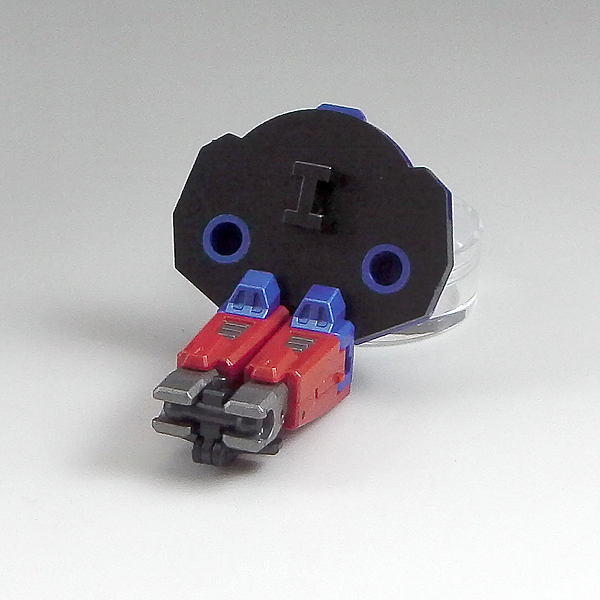

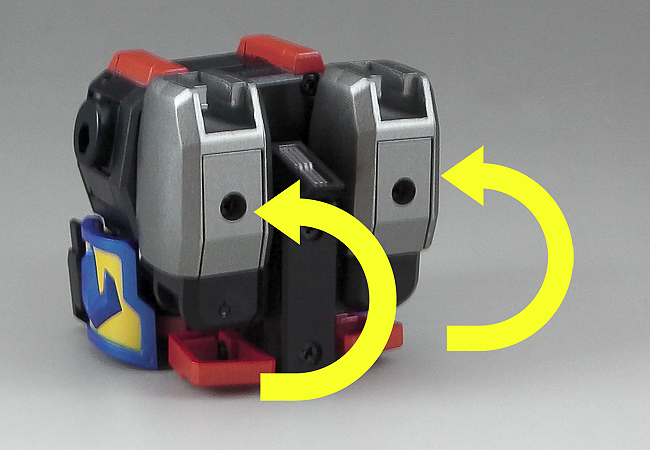

腕を、画像のようにコンパクトに畳みます。

赤い前腕部分は回転出来る構造なので、結構簡単に出来ます。

変型させた腕をバックパックの穴に差し込みます。

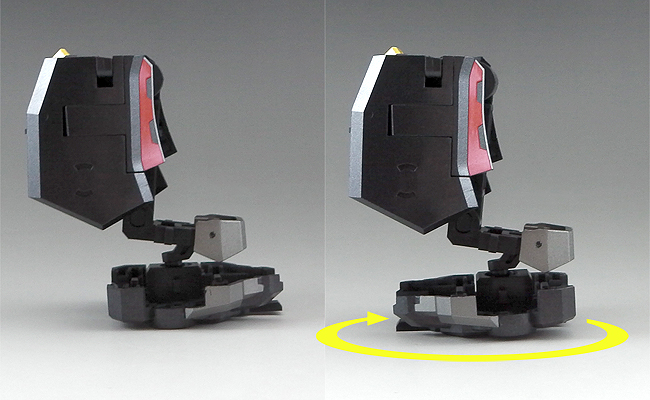

次は胴体。

下半身部分にジョイントがあり、これを外すことで後方に大きく反らせることが出来ます。

フロントアーマーとサイドアーマーを上方向に動かします。

後方に回した下半身を、180度回転させます。

要は、太腿の前面が上を向いた状態にするわけです。

太腿を上に曲げます。

次に脚です。

ここからいきなり複雑になります。

まず膝ジョイントを倒します。

膝ジョイントの左右にある黒いブロックを、上に引っ張り上げます。

脚の装甲を左右に大きく展開します。

角度を変えて。

上のパーツを後方に倒します。

更に倒します。

これで膝パーツが完全に反対側を向きます。

ここからちょっとややこしいです。

1.まず先程開いたサイド部分を、それぞれ180度回転させます。

2.サイド部分を下に倒します。

これで、脛の赤い部分が前、黄色い膝が後ろを向く形になります。

足首部分の装甲を左右に開きます。

この時、一部パーツが干渉しやすいので、塗装剥げにご注意。

横から見た状態。

足首全体を180度回転させます。

一番最初に触れた謎ジョイントを引き出しておきます。

展開した足首パーツを引き上げて、この位置に持っていきます。

慣れてないと、ここでちょっと戸惑います。

謎ジョイントは、足首の展開したパーツ裏の凹ジョイントに差し込むことで固定できます。

もう一方の脚にも同じ行程を踏むことで、こうなります。

なんと、ゴーショーグンのボディが四つのブロックになってしまいました!

なんなんだ、この謎ギミックは?! ってな感じです。

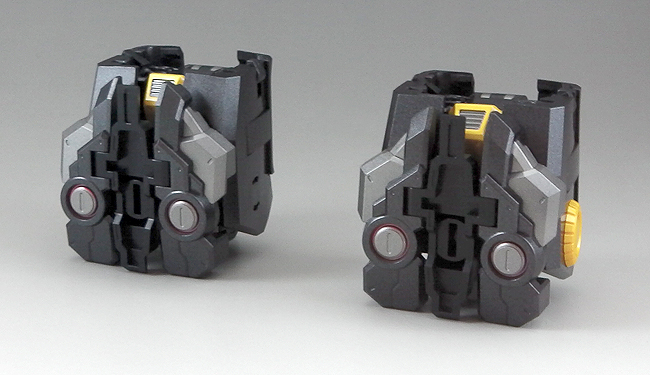

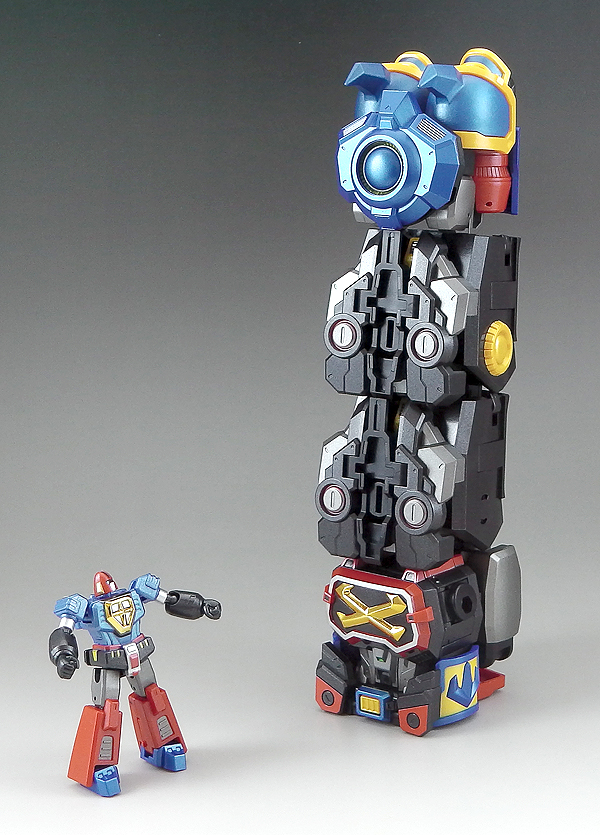

トライスリーと比べるとこんな感じ。

かなりコンパクトになってしまいました。

このギミックは、取扱い説明書には一切記載がありません。

こちらはX(旧Twitter)上で有志が発見したものを再現したもので、筆者が独自で発見したものではありません。

再現してみたところ、恐らくこれが(有志の方が仰る通り)正解だとは思うのですが、当然ながら確証があるわけではありません。

そして言うまでもなく、原典には存在しない変型となります。

これについて、軽く調べてみた限りでは。

海外メーカー製の「micro cosmos」というシリーズがありまして、こちらはどこかで見たことがあるようなロボット玩具となります。

これまでにもゴライオン(のようなもの)、デバスター(のようなもの)、大獣神(のようなもの)が発売されましたが、これらは全て今回のゴーショーグンと同じように複数の四角ブロックに変型するギミックが搭載されています。

正規品ではないためか、こちらのメーカーは不明(※ブランド名はあり)となっていますが、実はこれの次シリーズに「ゴーショーグン(のようなもの)」の告知があったのです。

もし仮に、これがmicro cosmosシリーズではなく正規品としてwaveを通じて発売されたのだとしたら……というのが、現在考えられる可能性の一つです。

進械研とmicro cosmosシリーズの直接的な繋がりは現状不明ですが、もしもということになれば、それが一番納得できる結果なのかなという話です。

それにしても、この辺が非常に曖昧というのが、如何にも海外商品といったところですね。

原典にないギミックは、賛否が大きく分かれるのではないかと思われます。

個人的には、ゴーショーグン自体にはあまり大きな変型ギミックがないのでこういうお遊び的な要素が加わるのはOKなんですが、他の人はどう思うのでしょうか。

以上、wave(進械研)ゴーショーグンでした。

【総括】

昨今、海外企業による国産ロボットアニメ作品の商品化が著しく、何故か少々マイナー寄りの作品が取り上げられることが多い印象があります。

このゴーショーグンというIPもその一つで、本商品以外にも「POSE+」や「MOSHOW TOYS(至臻X級)」「ベルファイン(これはプラモですが)」などがありますが、いずれもアレンジが強めで原典からかけ離れた雰囲気が強くなっています。

まあ、非常に面白い展開になって来てはいるなと思いつつ、国内メーカーもっと頑張れよという気もしなくもないですが……それはいいとして。

この進械研ゴーショーグンですが、全体的なイメージは維持しつつもアレンジがかなり大胆で、原典と比べると実は殆ど原型を留めている部分がないというくらい変わっています。

まずはそれを受け入れられるか否かという所から始まる訳ですが、それでも基本ギミックはほぼ同じな上、可動も優秀でプラ部品が大半を占める割には安っぽさがないというポイントもありで、玩具としては結構良いものだと思われます。

また大きさも、気軽に手に取るには丁度いいサイズで、その上トライスリーも付属しそちらも結構動かせるというのは、本当に魅力的です。

そして何より、他商品と比べものにならない「安さ」。

これが一番の魅力でしょう。

なんだかかなり感覚的におかしくなっているような自覚もあるのですが、やはり今のご時世に15,000円台で手に入る合金玩具というのは大変貴重です。

単純なアクションフィギュアとしても稀有なレベルなので、こういう商品は今後も是非続けて行って欲しいなと思います。

……と書きはしたものの。

では、本商品はオススメ出来るものなのかというと、筆者は残念ながらNOと言わざるを得ません。

一番気になったのは「精度の低さ」です。

例の謎ギミックの影響を受けている部位もあるのですが、胸部や脚部などハッチ状になっている部分の精度が低く、きっちり綺麗に閉じず微妙な隙間が開いてしまいます。

特に胸ハッチは、せっかく綺麗に閉じられたのにちょっとでも腕を動かすとすぐに隙間が開くという問題があり、細かいんですが妙に気になります。

脛や足首のラインも微妙な隙間が目立ちじわじわ気になってくるという感覚があり、そういう点はチープトイに似た感覚を覚えます。

なので、今時の玩具にキッチリした精度を求める人にはあまり向かないのではと思われます。

無駄なギミックが多いという点。

本商品最大の難点である「ゴーフラッシャーの点灯」は、先でも述べた通りもはや不要というレベルのお粗末さで、また仕組みも簡素すぎ、更にユーザーに余計な負荷をかける点も無視出来ません。

電池別売りはまあ良いとしても、汎用性に乏しい電池を別途購入させた上で結果がこの顛末では、さすがに擁護は出来ません。

また電池自体が物凄く嵌め込み辛く、更には取り出すのにも困難を伴うというのはもはや論外です。

ゴーフラッシャーのパーツそのものは非常に素晴らしいし、それだけで充分な気もするのに何故わざわざ光らせたのか。

しかも、どう見ても「後付けで追加したようにしか見えないお粗末な仕組み」というのも気になります。

これをなくせば、もう少しコストカット出来たんじゃない? とすら思えてしまうのは問題ですね。

もう一点、キングアローの機首やクイーンローズの主翼などであった、先の尖った硬いものを使わないとギミックが使用できないというもの。

これは先で挙げた「精度の低さ」にもある程度共通しますが、爪が入り込む僅かな隙間ないしは切れ込みがあっただけで充分なものなのにそれがないとか、可動部が固すぎるとか、そんなつまらない点で損してるものばかり。

まあいすれも、竹串くらいのもので対応可能なので致命的というものではないのですが、中には精密ドライバーを差し込んでパーツに傷を付けてしまうユーザーも居るかもしれないので、もう少しだけ配慮が欲しかったところですね。

最後に、やはり謎ギミック。

これ自体は筆者は大好きなんですが、先の通りこれがあったが為に各所に変な隙間が生じてしまったという点はさすがに看過出来ません。

ギミック自体は、気に入らない人は使わなければ良いだけなんですけど、それの為に影響が及ぶ部位があるとなると話は変わってきます。

そういう大雑把過ぎる点が、じわじわと気になってくるのが特徴といえなくもないんですよね。

まとめとしては、

- ゴーショーグンの玩具を他に持っていない人には良いかも

- 価格が安く手頃、気軽に触りやすい

- アレンジは好みが分かれる

- パーツ精度は低め

- 電飾ギミックは完全な無駄

- 謎の変型ギミックは賛否分かれそうなところ

といったところでしょうか。

決して悪いものではないんだけど、細かな問題点が多くそれが好みを左右するという、ある意味で「価格に見合った」製品な気がする。

wave(進械研)ゴーショーグンは、そんな特徴のある個性的な商品だと、ここでは結論付けたいと思います。